(日本語) Jatco CVT-XSがIQSで1位に輝いたワケpart3

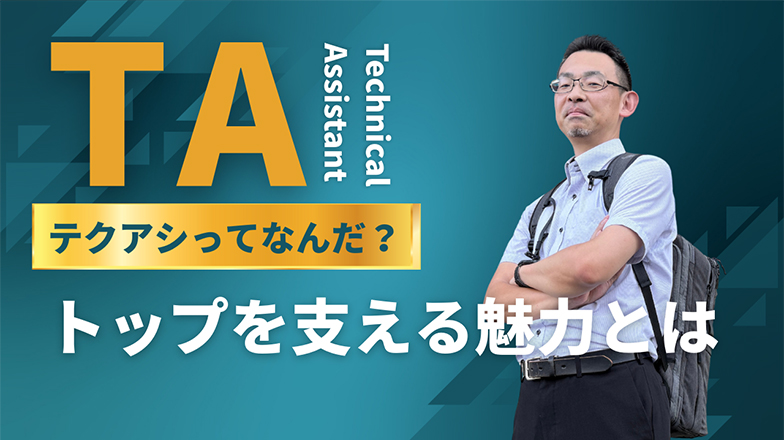

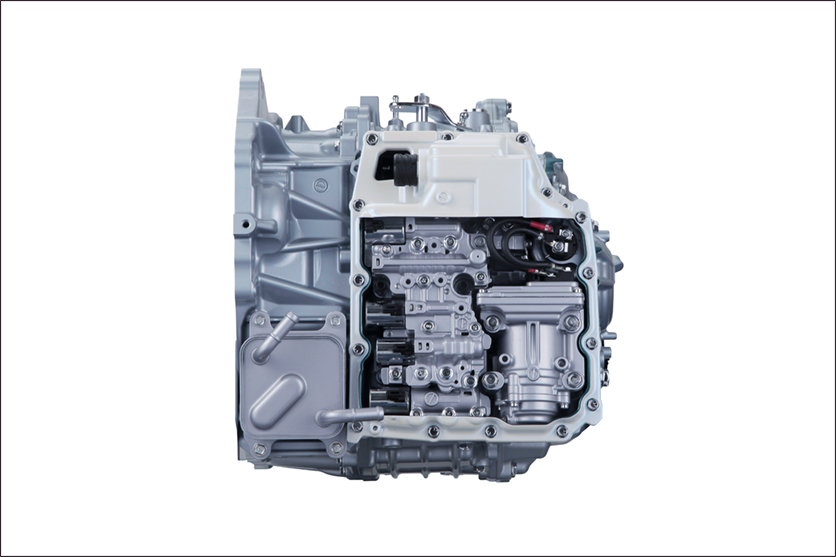

Jatco CVT-XS(以下、CVT-XS)が自動車初期品質調査IQS(Initial Quality Study)で1位を獲得した理由に迫る本コーナーもいよいよ最終回! 今回はCVT-XSの運転性向上に大きく貢献した、ジヤトコCVT初となる「縦置きコントロールバルブ」などの開発秘話に迫ります。エンジン回転の吹き上がり感を改善した3方リニアソレノイド設計の杉山さん、コントロールバルブ設計一筋の児島さん、ハーネスの配策と電装部品設計の大瀧さんにお話を聞きました。

(日本語) (左から)大瀧さん、児島さん、杉山さん

(日本語) まず、皆さんが担当した内容について教えてください。

大瀧:プロジェクト前半はストレーナー、後半は電装品・ハーネス設計を担当しました。また、コントロールバルブ室に電動ポンプを織込む際の強電ハーネスのレイアウトを設計しました。CVT-XSは最初電動オイルポンプが別の場所にいて、メカオイルポンプと壁一枚でぶら下がっていましたが、振動の関係でお引っ越しをしました(縦置きコントロールバルブの一部)。

児島:私はコントロールバルブの設計一筋20年です。珍しいですよね(笑)。 構想初期段階では、大瀧さんの電動オイルポンプ同様、コントロールバルブもオイルパン室配置からのスタートでした。最低地上高確保と後に生じた音振対策で、電動オイルポンプとともに縦置きレイアウトにするところから僕らの苦労が始まったのですが、今では愛おしい我が子のようです。CVT-XSは車載制約が従来に対し格段厳しく、よく成立したなといった印象です。

杉山:システムとコンポーネントをつなぐサブシステムグループが当時あり、私はその中で主に発進サブシステムを担当しました。 前身のJatco CVT-X(以降、CVT-X)では、油圧安定性を最優先にした設計を実施しました。油振(安定性)を無事に抑制することができましたが、トレードオフ性能であるエンジン回転の吹き上がり感(応答性)については、達成が困難な状況でした。実車適合の際は、大変ご迷惑をおかけした記憶があります。そこで、CVT-XSは、安定性と応答性の両立にチャレンジしました。安定性と応答性を両立するためには、ハードの性能を上げる必要がありました。(ロックアップソレノイド直動化、バルブのノッチ最適化)具現化にあたり、2人に相談させて頂くことも多々ありました。また、新しくソレノイドの駆動制御であるディザーの最適化も必要でして、油圧実験の方々にも大変お世話になりました。その結果、実車適合の際は、「いいね!」と言っていただき、とても嬉しかったです。

(日本語) IQSで1位を獲得できた理由は何でしょうか?

児島:IQSで1位を獲れたのは運転性に対する評価ですが、MBSE*¹実践の成果ではないでしょうか。その苦労が報われて安心したのが一番ですね。サブシステム設計を杉山さんがやって、それを具現化するキー部品のソレノイドバルブを大瀧さんのチームが設計、私のチームがコントロールバルブでアッセンブリーするイメージです。つながりが強い3人です。

(日本語) 児島さん

(日本語) これまでを振り返っていかがでしたか?

児島:やはり最後のCVTと言われる中で始まったので、悔いの無いようチャレンジしきらねばならない。どんなに経験を積んでもチャレンジは不安を伴います。過去に不具合で痛い目を見た世代なので、ああいったことは二度とあってはならないプレッシャーがありました。でもチャレンジしないと戦えないし生き残れない。ロット間で改造を伴うシーンは特にドキドキします。根底にはあの不具合経験が間違いなくあると思います。あの経験で僕らは強くなりました。

杉山:私がプロジェクトの後半に業務が電動化にシフトしていたので、最後まで見届けたかった思いはありましたね。品質が良くなったところで言うと、道岡ELのサポートもあり、CVT-XからのSE(システムエンジニアリング)で、要求・関連特性・スペックのつながりを作って、かつトレードオフを整理できていたので、チャレンジしないといけないところや、副作用をある程度はつぶすことができたことが良かったと思います。

(日本語) 杉山さん

大瀧:私も「最後のCVT」の中で集大成と言いつつ、縦置きバルブはすごいチャレンジでした。完成系というより、全く新しいことをやるのかと本当にドキドキしました。多分、我々の実力があったからこそ、一発で完成に持っていったことはすごかったと思います。

(日本語) 大瀧さん

児島:散々苦労して、地べた這いずり回って市場投入を迎える覚悟はありましたが、思いのほか出口が見えない大きな問題に直面するシーンは無かったのではないでしょうか。要求分析と実現手段への落とし込みがうまく繋がった成果だと思います。

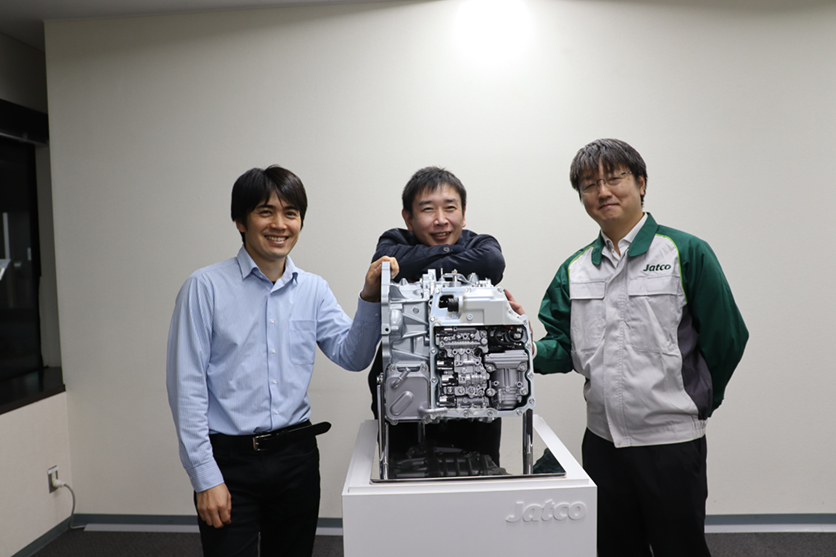

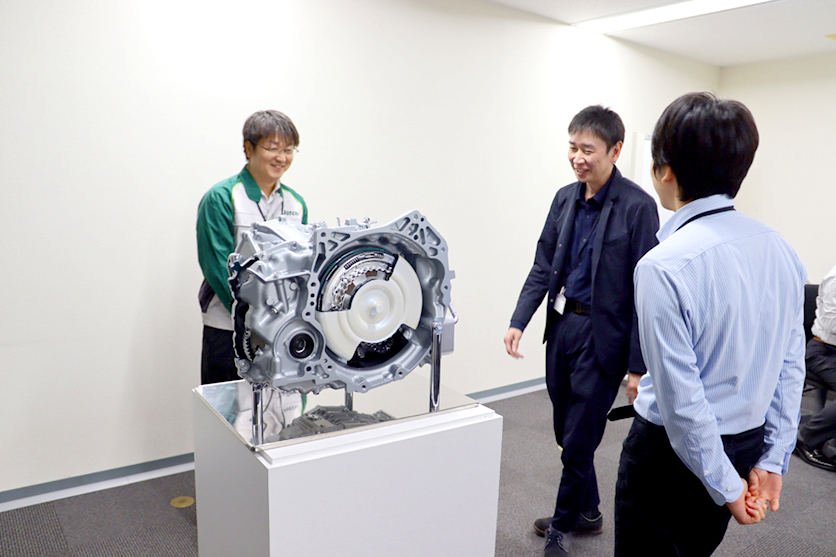

(日本語) CVT-XSのカットモデルを前に盛り上がる3人

(日本語) CVT-XSのこだわりを教えてください。

大瀧:昔ほどではありませんが、ハーネスを何回もやり直していた記憶があります。メインハーネス以外はコントロールバルブ屋さんが電装品を効率良く配置できるノウハウを持ってくれていたので、一発でレイアウト引いてもらいました。ただ10本以上のハーネスが束になったメインハーネスをカバーにうまく収めるのが大変でしたね。生産部門と一緒にサイマルをやりながら何回も何回も検討しました。今はきれいに収まっていますが、この形になるまでにすごく苦労しました。

(日本語) ハーネスについて語る大瀧さん

児島:ストレーナーも集大成でしたね。一番シンプルで小さくてダントツの性能を目指しました。コントロールバルブが縦置きになって余った土地を有効に活用しました。UCロットのコンセプトがかっちりはまりました。4つの階層設計を実践し、トポロジー階層で相対配置のバランスを見て、強度設計でまず制約などの周りを固めて、性能設計、最後はサイマル要件VAという階層設計をやるぞ!と。その恩恵だと思いますね。Vプロセスの集大成でもありますね。杉山さんのこだわった設計も結果系に表れていると思います。

杉山:私がこだわった部分としては、担当したノッチ(スプールのポート部先端に掘った小さな切り欠き)なのですが、カットモデルでは見えていないですね(笑)。ノッチは、油の流量を調整するためにつけています。ノッチが大きいと、大流量が流れますので油振が発生してしまいます。反対に、ノッチが小さいと小流量ですので応答性が低下します。ノッチのサイズを調整することで、安定性と応答性が両立できる形状を考えて、設計させて頂きました。とても小さな切り欠きですが、性能を大きく左右させる重要なパラメーターです。

(日本語) 思い出が詰まったプラセンルーム

(日本語) CVT-XSのカットモデルをご覧になっていかがですか?

児島:久しぶりに見ると、やはり美しいですね。レイアウト設計がいまいちのときは、張りぼてのようにゴツゴツした見た目になってしまいます。見た目の美しさと性能や品質は比例関係にあると考えています。コントロールバルブだけで100以上の部品から構成されており、すべてのトレードオフを成立させながらバランス設計を施します。要所要所で大曽根CTOに支えられていたなと懐かしく思います。たまに私のCADを見にきてくれるのですよ。最初は「美しくない!」と言われていましたが、最後は「いいね!美しいね!」と言っていただきました。縦置きバルブの必要性を理解いただくために、大曽根さんと一緒に関連部門を行脚した記憶も強く残っており、こうして商品化できたことを嬉しく思います。

大瀧:つやつやに仕上げてもらい、色合いも可愛いいですね(笑) CVT-XSを久しぶりに見ましたが、改めて見て思うのは、バルブ室はすごい集積率ですね。このカットモデルにはハーネスがありませんが、さらにこのバルブの上にハーネスが這い回っていると考えると、空間を余すことなく使い切った感があります。フロントカバーをミリ単位で調整してもらったのを思い出します。

杉山:コントロールバルブがとても小さいですね。縦置き化により、CVT-Xよりもバルブの配置における要求は多かったと思います。児島さんが話している通り、とても美しいと思います。

(日本語) 美しいレイアウト

(日本語) 今は皆さん、担当業務から離れていますが、CVT-XSの開発で学んだことを教えてください。

児島:SE、R-F-L*²機能展開もそうですが、織り込み技術のHowにとらわれ過ぎず、目的や課題、設計と検証に至るまで片手落ちしないようWhatで整理、突き詰めることでMECE*³を担保すること。現在は電動化シフトし、油冷モーター冷却システムの先行開発を担当しており、CVTと同じくエアー、コンタミの2つに苦労していますが、この経験が活きています。 違った喜びもあります。CVT8までは自身が図面を引いてモデルを作っていましたが、CVT-XSは世代交代、若いメンバーが作り上げてくれたこともあり、余計に愛着が増しています。 今は北米だけですが、「あのクルマ、良いらしいぞ」「CVT-XSはヒットしたよねー」と記憶に残る商品になって欲しいですね。

杉山:CVT-XSの開発を通して、ジヤトコの開発力を感じました。私1人が、こんな性能を出したいなと描いたところで、製品にはなりません。システム、サブ、コンポーネント設計、実験、試作、生産、パートナー、調達など、いろいろな人たちの協力があり、製品として玉成されていきます。関係者とのコミュニケーションをとるためには、自身の思い(情熱)と、解析予測がとても有効でした。この経験は、今後の開発人生の基盤になると思います。

大瀧:学んだことは、三現主義とR-F-Lの重要性です。 ハーネス関係の組立性については、何度も現場に行って現物トライしての繰り返しでした。VCロットの組立でフロントカバーがピタッと閉まった瞬間の安堵は忘れられません。お世話になった組立の皆さんに感謝です。 R-F-Lは、他の要求から自部品の設計パラメーターを紐付ける考え方で、システムとコンポーネントのつながり強化を一つ前のCVT-Xのプロジェクトで行いました。CVT-XSでも自然とR-F-Lのつながりを意識した検討アプローチができるようになっていたと思いますし、これは業種が変わった今も生きています。

(日本語) これからもCVT-XSを盛り上げていくぞ!(写真は2023年12月)

*¹ Model-based Systems Engineeringの略。システムズエンジニアリングを、モデルを用いて進めるアプローチのこと

*² Requirement(要件)、Function(機能)、Logic(論理)

*³ Mutually Exclusive, Collectively Exhaustiveの略。漏れなく、ダブりなく